いつも不機嫌で誰とも打ち解けようとしない偏屈な少女が、リセで知り合ったほかの少女たちに助けられて自分を束縛していた因縁から解放されるという物語。本書はシリーズ物の第1巻で、巻ごとに焦点となるキャラクターを替えてそれぞれ掘り下げるという構成のようだ。56ページという短い紙幅の中に主要な登場人物の紹介に加えて、一人の人生を狂わせた深刻な疑惑の発見とその解消に至るまでの出来事をきっちり収めるという荒技に挑戦していて、ずいぶん詰め込んでいるなという印象は否めない。強いフィルターをかけたような色とりどりのカラーリングのもたらすムードが、場面転換に合わせて目まぐるしく切り替わっていくことによって、本作を見た目に退屈させることのない作品に仕上げていることは確かだ。しかし内容を詰め込みまくった代償も決して小さくはなかったと思わずにいられない。

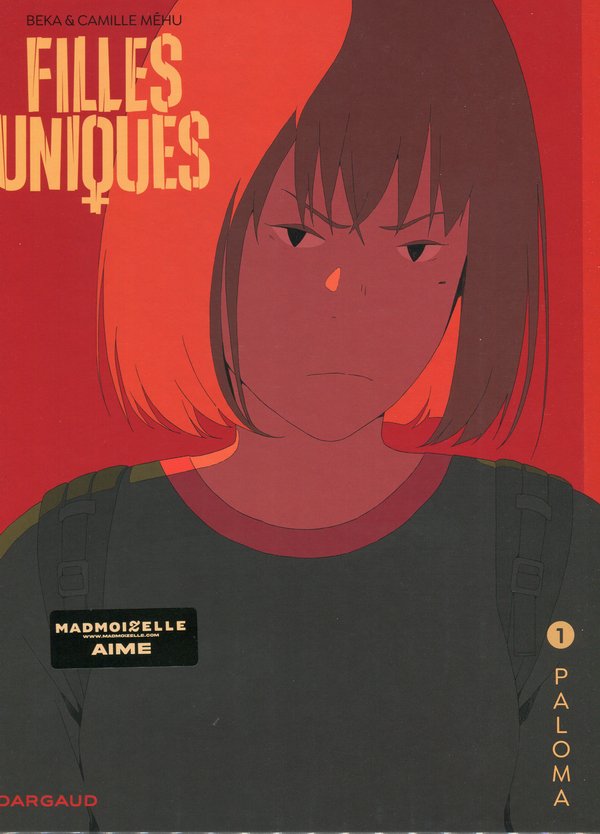

険しい顔つきで表紙に描かれている少女がパロマ。リゼロッテという高齢の女性の家に身を寄せて新しい生活を始めるところから物語は始まる。ふたりの互いに対する態度は奇妙なもので、それぞれ何か事情を抱えているに違いないことをうかがわせる。リゼロッテに世話になっているにもかかわらず横柄な態度を取り続ける理不尽なパロマ。パロマの度を越えた非常識な振る舞いにも決して激昂することなく穏やかに接しつづける、何か只者ではないという印象を与えるリゼロッテ。ふたりの心中に共通して存在しながらこの時点ではまだ読者に伏せられているのが、パロマを襲った過去の事件だ。この事件の解決を間接的にサポートするのがリゼロッテ、直接的に身を持って取り組むのがリセの4人の少女たち、そして事件によって取り返しのつかない傷を負い、今なお救済を必要としている少女パロマ……という三者のありようがシナリオの根幹をなしている。結論を先取りする形になるけれども、このようにふまえて本作を振り返ってみるにつけ、三者三様の描かれ方のいずれにも僕は不満たらたらで納得がいかない。まあ、順を追って説明していこう。

幼少のパロマを襲った出来事は、初めて実家を離れて里親の元で生活する羽目になったときのこと。その家に元からいた少女メロディに騙され、とんでもない濡れ衣を着せられてしまったという事件だ。さらに不幸なことに、無実が証明されるチャンスがあったにもかかわらず官僚的で杜撰な応対によって正義が果たされず、パロマの人生は取り返しのつかないほど大きく狂わされることになる。この時点でストーリーがある社会性を帯びることになる。この社会性と呼びたいものが僕の気に入っている部分であり、それなりに本作を化けさせるポテンシャルがあった部分だと言いたい。警察もののストーリーでよくあるように、法の番人である主人公があえて法を破ってでも、身の破滅を覚悟してでも正義をつらぬき真実を暴き出すといったようなドラマと同じポテンシャルがここにはあった。すなわち、パロマの事件の真相を知ることのできる供述文書は社会的に秘匿されていて誰でも見ることが出来るわけではない。そもそも裁判が行われたわけではないので事件における二人の少女の相反する立場は世間に知られていないはず。また、事件の概要は当時のマスメディアによってしばらくのあいだは広まったかもしれないが、幼少の子供が起こした事件である以上実名で報道されるはずもない。したがって世間一般では誰一人としてパロマが事件の当事者であることさえ知らないということになる。当時のパロマ本人はおそらく必死で無実を訴えたに違いないが、狂人が正気であることを訴えても聞き入れられないのと同じ理屈で却下されたに違いないことが想像される。この絶望的な状況からどうやってこの少女を救えるのかという問題に取り組まなければならないのが本作のシナリオで、そして残念ながらそれに失敗しているというのが僕の評価だ。

理屈から言って、どのような救済がこの無実の少女パロマに対して可能なのか? そして実際に本作ではどのような救済がなされているのか? この二つを対比させることで僕の不満を明らかにしていってみたいと思うけれども、その前にその救済に関わる主な登場人物を紹介しておこう。

海亀を意味する変わった名前を持つケロニアは、リセのキャンパスでパロマを含む4人の少女たちを招集した張本人。その集まりを自ら「はみ出し者クラブ」と名づけ、学内で仲間にあぶれた者同志寄り添って団結しようなどと唐突で押しつけがましい提言をする。ハッキングの能力にたけていて、実際に公的機関のコンピューターに違法な侵入をしてパロマの救済という問題の解決に大いに貢献することになる。はみ出し者クラブのメンバーで最も設定が嘘くさく、わざとらしいのがこのケロニアだ。

フランス人がどう受け止めるのかは知らないが、このケロニアをどこにでもよくいそうなリセエンヌだと捉える読者はさすがにいないだろう。真っ先に目を引くのがホタテ貝の形をした大きな耳飾りで、そこからビーズを通した引き紐のようなものが垂れ下がっていてまるで呼び鈴みたいに見える。着物のようにダブダブとした袖のルーズな羽織ものがずり下がって肩がはだけても本人は気にも留めない。あなた、その格好で学校に勉強しに来てるんですかと揶揄したくなる。

人がどんな装いをしようが勝手だし、見た目で判断するべきではないと言われればその通りだ。しかしながら、ケロニアの胡散臭さは見た目だけに留まらない。彼女の自室には背丈を超えるほど高い棚にコンピューターがぎっしり設置されていて、実質的にコンピューターの山に囲まれて生活をしていることになる。どうしてこんなにたくさんコンピューターが必要なのか? ハッカーだから、というのならばそれは体のいい言い訳で、僕にはただのハッタリだとしか思えない。贅沢なお召し物といい、大量のコンピューター機器といい、いったいどうやって高校二年生がその費用を捻出できるのかという問いに対して、著者は取ってつけたようなしらじらしい設定でもって応えようとしている。すなわち、彼女の家は裕福だけれども、数年前に母親が死亡していて今は父親と二人暮らし。そしてその父親は重度の障碍者でほとんど部屋から出られない。だからケロニアは金に糸目をつけず、好き勝手にやれている……ということになる。ケロニアについての設定で僕が本当の意味で気に入らないのは、この家庭環境のわざとらしさが一つ、そしてそれよりもっと不満なのがはみ出し者クラブの設立を志す動機だ。

仲間にあぶれた者同志寄り添って団結すれば強くなれるなどともっともらしいことを吹聴するけれども、ケロニア自身は少しもキャンパスで疎外されているような描写がない、家庭でも好き勝手にやれているようにしか見えない。どんな意味においても彼女は仲間など必要としていないだろうと思える。表向きの動機とは異なる何か別の狙いがあるんだとしたら、あの妖しい目つきにはそういう含みがあるんだとしたら、その場合には僕は納得できるかもしれない。しかしながら、そういったクラブのほかのメンバーを欺くような秘密を隠していると思わせる描写は一切ない。この巻で描かれているストーリー全体を通して、ケロニアは説得力のある動機もなしにひたすら赤の他人におせっかいをし続けているとしか思えない。これこそが僕のいちばんの不満だ。

はみ出し者クラブのメンバーのうち、クラブ設立の理念に対して当初から最も肯定的な反応を示したのがアポリーヌだ。ラグビー好きなレズビアンで、変わり者ぞろいのクラブの中ではいちばんの常識人に見える。文学好きの高じた両親がアポリネールから名前を取ってアポリーヌと命名したけれども、当の娘は読書に興味がなくもっぱらラグビーに夢中……という設定からは、まあ家庭内においては両親の期待に添えていないという無念のようなものが彼女の胸中にあるのかもしれない。しかし名前の件はあくまで家庭内だけの話だろう。キャンパスでアポリーヌがレズビアンであることを理由に疎まれている様子などは見受けられない。そういう描写の一コマでも挟んでくれればよさそうなものだけれども、むしろ本人は泰然自若として何も問題を抱えていないように見える。クラブのメンバーであるシエラとたびたびいちゃつく場面があるけれども、両者共に本意からのものではないかのように描かれている。むしろ誰彼構わず言い寄りたがるうっとおしくて見境のないレズビアンとしてアポリーヌを描いても良かったんじゃないかと思える。その場合、彼女がクラブに対して積極的になる理由がもっとよく理解できるものになっただろう。今の時点ではケロニアと同様、仲間など別に必要としていないようにしか思えない。もっとも、このことはアポリーヌをメインに据える巻が刊行されれば明らかになるだろうけれども。

僕がこのアポリーヌというキャラクターに対して抱くいちばんの不満は、違法な行為に加担しておきながら良心の呵責を覚えず、何の葛藤も抱いてなさそうに見えるところだ。クラブのメンバーがパロマを救済する実際の過程において最も役に立っているのはケロニアのハッキングの技術だけれども、アポリーヌはその手助けをしている。児童福祉を管轄する公的機関を訪問して職員を欺き、個人情報満載のコンピューターにバックドアを仕込むというとんでもないことをケロニアがやってのけるあいだ、アポリーヌは職員の注意を引くために一役買っている。いわゆるソーシャルエンジニアリングだ。紛れもない犯罪行為であり、発覚すれば間違いなく警察の厄介になるだろう。未成年の犯罪を裁くフランスの法律がどうあれ、リセから追い出される羽目に陥っても不思議ではないだろう。アクセスログに残した侵入の痕跡はケロニア一流のハッキングの技術でもって消去することが出来るのかもしれないが、防犯カメラが施設のどこに仕掛けられているのかは事前に知っているはずもない。なんでそんな危険なことが出来るの? ということだ。

本作のストーリーが「ある社会性を帯びる」と前述したことに直結する問題が、この一連のハッキングの描写にある。結論を先取りして言うと、もっと上手くやればもっとおもしろくすることが出来たのにということだ。ケロニアがどうして児童福祉を管轄する公的機関のコンピューターから情報を盗もうと考えるに至ったのか、その過程を説明しておこう。まず、ケロニアは最初に学内のコンピューターに忍び込んで、あらかじめ目星をつけておいたキャンパスのはみ出し者4人のメールアドレスを収集した。そして数日後、学校からの公式の通達を装う偽のメールを4人に送信して呼び出した。その場ではみ出し者クラブの創設を宣言し、4人へ参加を呼びかけるが、パロマには断固として拒絶されてしまう。このあと作中ではいろいろな出来事が起こるんだけれども、ここでは重要ではないので省略する。問題は、「パロマの過去に何があったのかを解明することで彼女の振る舞いが理解できるようになるでしょう」などとケロニアが唐突に言いだしていることだ。そしてそのあとは犯罪一直線の筋書きだ。頑なな態度を崩さないパロマの過去に何かあったんじゃないかと推測する発想そのものは理解できるけれども、だからといってコンピューター犯罪に手を染めてまでして赤の他人の過去を暴こうとする理由にはならないだろう。

結果オーライ的な視点で振り返るならば、児童福祉を管轄する公的機関のコンピューターには危険を冒してでも潜入すべき重要な情報が隠されていたということになる。すなわち、パロマの過去の事件をめぐる致命的な過失の可能性だ。もしこの過失の可能性についてケロニアたちが事前に知っていたならば、法を犯してでも無実の少女を救済すべき立派な動機になりえただろう。社会的に抹殺されようとしている少女を何とかして救い出そうとする決死のドラマにもなりえただろう。しかし、たとえその場合でもそれはあくまで「過失の可能性」でしかない。パロマの事件の真相は現場に居合わせた当事者にしか知りえないもので、彼女が無実であることを客観的に証明するものなど何もない。そしてパロマ本人が見ての通り「問題のある子ども」であることをふまえれば、やっぱり事件の犯人は公に裁定がなされた通りパロマなんじゃないかと疑うのが自然だろう。いずれにせよ、高校生に大それた犯罪をあえてやらせるほどの十分な動機を与えることに失敗していることには変わりない。

そもそも、もしケロニアが本当にパロマの過去について知りたいのであれば、まず保護者であるリゼロッテに掛け合ってみるのが筋だろう。なぜケロニアはそうしなかったのか? 答えは簡単だ。ケロニアがリゼロッテに会ってパロマの過去について問いただしたりしたならば、すぐに物語が終わってしまうからだ。本作のハイライトの一つである決死のハッキングの場面がすっぽりなくなってしまう。そして同時にケロニアが凄腕のハッカーだという設定がほとんど意味のないものになってしまう。ただそれだけのことだ。バカバカしい。

表面的に言動がおかしいとすぐに思えてならないケロニアに対して、逆に作品を深く読めば読むほどおかしく思えてくるのがパロマの保護者であるリゼロッテだ。まず、リゼロッテは初めてパロマと会った冒頭の時点ですでにパロマが無実であることを信じ切っているように見える。前述したように、パロマの事件の真相は現場に居合わせた当事者にしか知りえないものだ。したがって、やっぱりこのパロマという子供が事件の真犯人なのかもしれないと少しは疑ってもよさそうなものだ。特にパロマが引っ越し早々しでかしたとんでもない振る舞いを目の当たりにした後では……。どうして最初からパロマの無実を信じ切っているのか?

ここでこれまで僕が大雑把に「パロマの事件」と呼んで来たものについて説明しておきたい。パロマがメロディという名の少女に濡れ衣を着せられた事件には後日談がある。事件の起こった同じ場所で、別の同様の事件が再び起こっている。そしてここが重要なポイントになるんだけれども、二回目の事件についてパロマはまったく知らなかったという事実がある。パロマが二回目の事件について知らされるのは、ハッキングによってパロマの個人情報をつかんだケロニアによって教えられたときのことだ。

二度の事件についての詳細な情報を知る段階が登場人物のあいだでずれているということを念頭に置いたうえでリゼロッテに戻ろう。物語の冒頭からパロマの保護者として登場するリゼロッテは、ハッキングなどの荒っぽい手段に頼ることなくすでに二回目の事件についても知っていたことが推測される。仕事として「問題のある少女」の世話に携わる以上、パロマの経歴についてすべて事前に知らされていると考えるのが自然だ。つまり、リゼロッテは何もかもすべて最初から知っていたということになる。ここで問題になるのが、パロマを救済するためにリゼロッテが何を実際にしたのかということだ。僕は先に、リゼロッテがパロマの無実を信じ切っていることに根拠がないと文句をつけたけれども、実はそれはあまり大きな問題ではない。客観的な証拠は何もないけれども、件の問題少女に実際に会ってみて無実を確信したと主張するのであれば、まあ現実にはそういうこともありえるだろうと擁護することもできる。理屈では説明できないけれども、この子どもが恐ろしい犯罪者だとは到底思えないといったような……。しかし、その場合に問題となるのは無実であることを信じている少女に対するリゼロッテの保護者としての接し方だ。

自分が保護者として預かる「問題のある子ども」が実は無実で、いまなお救済を必要としていると本当に考えているのであれば、まずそのことをパロマに直接言ってやるべきだろう。「あなたメロディっていう女の子に濡れ衣を着せられて人生が滅茶苦茶になってしまったけれども、わたしはあなたが無実だってこと信じてるわ」といったような感じで……。しかしながらリゼロッテはパロマの保護者となって以来、ケロニアたちの活躍によって、つまり他人によってパロマが救済されるに至るまで一度も事件についての見解を、すなわちパロマの無実を信じていることをパロマに向かって話していない。これは人の人に対する態度としておかしい! 代わりにリゼロッテが何をやったかといえば、1年間の期限を設けてパロマに友達を作るよう命令し、期限が切れたらまた1年延長して再度友達を作るよう促すといったわけのわからないことをやっている。リゼロッテがパロマに友達を作るよう命令を出すくだりを初めて読んだ際には、僕はこれが長年の経験に裏打ちされたプラグマティックな対処法なんじゃないかと思って感心したものだ。たとえ理屈では説明できなくとも、年寄りが直接あれこれ言って躾けるよりは同年代の友達を作らせた方が頑なな少女の心を解きほぐすには有効だとみなされているといったような……。ところが、実際に本作でパロマがいつどんな瞬間に救済されたのかということをよく見てみれば、リゼロッテの対処法が丸っきり的外れだったことが見て取れる。

パロマが実際に救済されたのは、はみ出し者クラブのメンバーに無実を信じてもらえたときのことではなく、2回目の事件についての真相を知らされた時のことだ。ということは、パロマを本当に苦しめていたのは自分を陥れたメロディという少女がまだのうのうとそこら辺に存在しているという彼女の思い込みだったことになる。パロマは自分を陥れたメロディに対して必ずしも復讐をしてやりたいとまでは思っていなかったかもしれない。それでも「憎たらしいあいつがまだ野放しにされているなんて……」といったような被害者の心情はよく理解できる。しかし、そうであるならばここで大いに問題となるのがリゼロッテの対処法だ。パロマが友達を作ることが出来るかどうかなんてパロマの救済には何の関係もなかったじゃないかということになる。おばあさん、なに勘違いしてたんですか?ということになってしまう。もしパロマの友達、すなわちはみ出し者クラブのメンバーが首尾よく2回目の事件についての情報を探り当て、パロマに知らせることが出来ると予想していたのであれば、リゼロッテが予知能力者だったとしか考えられなくなってしまう。それにそもそもリゼロッテは二つの事件についてあらかじめ知っているはずだから、自分でパロマに教えてやればいいだけのことだ。2回目の事件についての事実は誰から教えてもらったってパロマにとっては同じことのはず。どうして実際に出来るかどうかわからないパロマの友達を当てにする必要があるの?ということだ。あえてケロニアたちの介入によってパロマの救済がなされたかのように物語を構成しているのは、ただのゴリ押しでしかない。さらにおかしなことにリゼロッテは最後の最後になってお涙頂戴要員として長く空しい演説を披露することになる。残された時間が少ないことを知りながら、パロマに向かって友達を作るよう命令する以外に何年にも渡って何もしなかった本人がいったい何を言っているのかと呆れてしまう。

パロマの救済が実際にどのようなものであれば僕は納得することが出来ただろうか? パロマがはみ出し者クラブのメンバーによって無実を信じてもらえること、それで十分だろうと思う。客観的に無実を証明することが出来ない事件であるからには、誰かがそいつを信じてやる以外に救済することなど出来ないはずだ。そして当の犠牲者、すなわちパロマの立場からしてもそれ以上は望むべくもないはずだ。もっとも、これは条件付きだ。もしパロマがメロディに対して復讐心を募りに募らせるような心情の持ち主だったならば同情や共感や理解などは無用だろう。パロマを陥れたような事件がもし現実にあったならば、被害者がひたすら復讐だけを願うということはありえるだろうし、僕はその被害者に向かって「いや、でもみんながあたなの無実を信じてますよ」などとおせっかいをするつもりもない。しかし、この物語のパロマはそういう人間ではないだろう。誰かに無実を信じてもらえることを必要としているにもかかわらず、それが本当に必要なものではなかったかのように本作で描かれてしまっているのが大きな問題だ。

補足的に2回目の事件について説明しておいた方がいいかもしれない。2回目の事件が発生した事実こそ、パロマが1回目の事件において無実である証拠だと考える読者がいるならば、もう一度本編をよく読めと言いたい。2回目の事件については証人が一人もいない。状況証拠からして犯人が誰であるかは目星がつくだろうが、それは1回目の事件の真犯人を明らかにするものではない。たとえば、パロマが起こした1回目の事件を模倣して別の人間が2回目の事件を起こしたという解釈だって成り立つはずだ……

ちょっとここで思い当たることがある。ひょっとしてこの著者は2回目の事件の顛末が1回目の事件におけるパロマの無実を証明することが出来ると本当に考えているのかもしれないということだ。だからこそ、ケロニアの案内によって2回目の事件について知らされたのち、パロマの態度が急変して「救済された」ことになっているんだろうか? つまり、パロマはようやく自分の無罪が証明されて、はみ出し者クラブのメンバーからの信頼を胸を張って受け入れることが出来ると安堵したのだろうかということだ。だとしたら、殺人や殺人未遂のような凶悪犯罪を裁く法の運用についてあまりにも理解が杜撰じゃないですかと言わざるを得ない。

この巻の主役であるパロマの描かれ方についても文句を言っておこう。決定的に欠けているのは心情の描写だ。自分の無実を誰かに信じてほしいという願う描写がろくにない。クラブのメンバーならひょっとして信じてくれるんじゃないかと期待を寄せることも一切ない。唯一それっぽい場面は、リゼロッテから友達を作るよう命令されたときのくだりだ。4年たってもまだ一人も友達が作れないという時にベッドで泣きぬれているパロマを見ることが出来る。どうしてこういう描写をもっと突っ込んでやらないのか? この巻のテーマには一切関係ないが、次の巻以降で焦点となるだろうほかのはみ出し者クラブのメンバーについての些細な描写、すなわちシエラとアポリーヌの度重なる乳繰り合いや、伏線のつもりなのかもしれないが失敗しているとしか思えないセレステの意味不明な描写などにコマを費やす余裕があったらもっとパロマの内面に踏み込むべきだっただろう。どうして自分は友達一人作ることが出来ないのかと自問させたり、自分に本当に必要なのは何なんだろうと考えさせてみたり、やるべきことはほかにいくらでもあったはずだ。

本作のアートに関しては、光の処理の仕方がキャラクターを活かす手段として大いに活用されている。その場の明るさに応じて同じ物でも色合いを変えたり、光の射す箇所とそうでない箇所の微妙な区分をしたりと随分工夫されている。逆の言い方をするならば、キャラクターが日陰に完全に入ってしまうような場面ではのっぺりと背景に埋没して生気に欠けて見えてしまうということでもある。ただし、自然な光の当たり方が忠実に再現されているということではない。まるで横からスポットライトが当たっているかのように人物の身体で明暗がはっきりわかれている箇所が非常に多い。自然な陽光や室内光だけではありえないような陰影が決して大袈裟には感じられず、むしろ立体感や臨場感を生み出すのに必要にして十分だと感じられるのはひとえに微妙なカラーリングと描線のバランスによって成り立っているんだろう。実際のところ、これは失敗してるだろうとしか見えない箇所もいくつもある。

人物の表情は眉毛とまぶたの描線がとても凝っている。あるか無きかの鼻や、大雑把な口の表現にくらべて雄弁だ。口の描き方はちょっと微妙なところがあって、キャラクターが大口を開けたときにまるでマウスピースをはめているかのように見えてしまっている。かといって、歯並びがわかるほど細かく一本一本の歯を描けば不気味になってしまうというジレンマがあるんじゃないかと想像する。はみ出し者クラブのメンバーがそれぞれ着たきり雀ではなく、日が異なれば装いを替えているのが自然で気に入っている。しかも、毎回すべて異なるのではなく、同じアイテムを再び身に着けることがあるのも当然のことだ。また、各人にこだわりが見受けられるのも嬉しい。アポリーヌがいつでもスポーティーな格好で、セレステが無地のシャツばかりという点に性格が反映されていることは言うまでもない。財布に余裕のあるケロニアが着るものも髪型もたびたび替えているのに対して、シエラは服は変えるけれども、お団子を二つ載せた(正式な呼び名がわからない)ヘアスタイルは気に入っているらしく変えようとしない。終盤で一度だけ、おそらくTPOを弁えて(!)髪を下ろした姿が見られるところに作者の並々ならぬこだわりようが窺える。他人と関係を持ちたがらないはずのパロマが意外と洒落た服を持っていることは、僕があえてケチをつける気にならない点だ。

結論として、最も言いたいことだけまとめて挙げよう。まず、本来ならば結束する理由のないリセエンヌたちがどういうわけかまとまってしまうゴリ押しが気に入らない。何がなんでもはみ出し者クラブのメンバーによって問題が解決されなければならないかのようなゴリ押しが気に入らない。アートはだいぶ気に入っているけれども、絵だけはいいですねなどと切り離して褒めてしまえばかえって空しくなる。返す返すも惜しい作品だ。続巻に期待はしたいけれども、楽観的になれる要素なんて特にないよというのが結論だ。